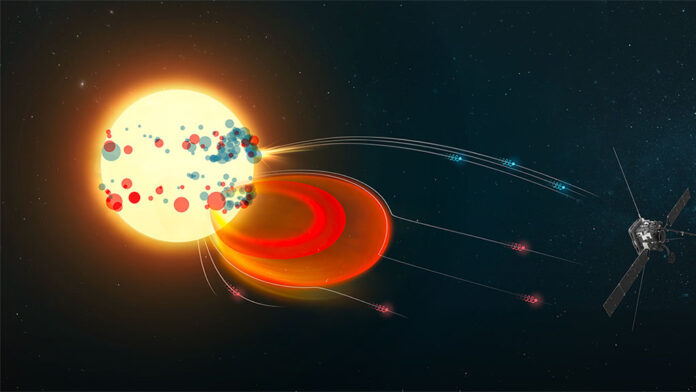

Sì, anche Uniurb ha un piede nello spazio. Ricordate? Lo abbiamo raccontato in diversi post: il nostro Ateneo partecipa a una fondamentale missione europea che sta rivoluzionando il modo in cui si osserva il Sole e si prevede il meteo spaziale. Oggi torniamo a parlarne perché il programma di esplorazione interplanetaria Solar Orbiter, guidato dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la NASA, ha raggiunto un traguardo importante nello studio dei processi che regolano le interazioni tra il Sole e l’eliosfera interna.

Per la prima volta è stato possibile risalire con precisione alla sorgente delle particelle energetiche emesse dal Sole per un grande campione di eventi, distinguendo quelle originate dai brillamenti dalle altre associate alle espulsioni di massa coronale. Il nuovo step di avanzamento, documentato in un recente articolo pubblicato su Astronomy and Astrophysics, è il risultato di una collaborazione internazionale, coordinata dall’Istituto Leibniz per l’Astrofisica di Potsdam. Accanto a centri d’eccellenza come l’INAF e l’INFN, anche l’Università di Urbino, grazie al gruppo di ricerca diretto da Catia Grimani – docente di Fisica sperimentale – ha giocato un ruolo significativo, consolidando la propria posizione nel panorama della fisica astroparticellare.

«Il lavoro mio e quello del mio gruppo nell’ambito della missione Solar Orbiter – ha spiegato la Professoressa Grimani – rientra in un’attività, ormai più che ventennale, circa il ruolo dell’impatto dell’ambiente interplanetario sull’efficienza degli strumenti a bordo dei satelliti. In Solar Orbiter, in particolare, Michele Fabi è parte del software team e del team delle operazioni, mentre io sono responsabile del gruppo di lavoro sui raggi cosmici nell’ambito della collaborazione italiana del coronografo Metis, uno dei dieci strumenti del satellite finalizzati a studiare come il Sole crei e influenzi l’eliosfera».

Grazie a una consolidata rete di collaborazioni esterne, il gruppo di ricerca urbinate ha partecipato allo sviluppo del catalogo COSEE-Cat, una banca dati centralizzata per l’analisi degli eventi elettronici solari sopracitati, imprescindibile per lo studio del meteo spaziale. «Il lavoro sui raggi cosmici, a cui partecipano anche i miei collaboratori Michele Fabi e Federico Sabbatini, è nato inizialmente per verificare che le particelle di alta energia non compromettessero le prestazioni del coronografo. Nel tempo, tuttavia, abbiamo ottenuto dei risultati sempre più interessanti per cui abbiamo iniziato a collaborare, prima con i colleghi tedeschi che hanno costruito il rivelatore di particelle, e poi con altri gruppi per la costruzione del database COSEE-Cat che contiene la descrizione dettagliata di più di 300 eventi solari per un contributo essenziale allo space weather».

Il catalogo, gestito dall’Istituto Leibniz per l’Astrofisica di Potsdam e basato sui dati della missione Solar Orbiter, raccoglie parametri chiave sugli eventi di accelerazione elettronica di origine solare. La raccolta include informazioni provenienti da diversi strumenti di bordo, tra cui EPD, STIX, RPW e Metis, consentendo analisi integrate tra misurazioni in situ e osservazioni remote.

Il contributo dell’Università di Urbino si muove, pertanto, lungo due linee di azione ben definite: contribuisce all’uso del database per migliorare l’affidabilità degli strumenti in orbita, e al confronto dei segnali emessi dal Sole (raggi X e gamma) con quelli provenienti da magnetar, vale a dire da oggetti astrofisici altamente magnetizzati ritenuti responsabili di fenomeni estremi come l’emissione di raggi cosmici di alta energia e onde gravitazionali.

Fine della storia? Tutt’altro! Perché il lavoro scientifico di Uniurb per Solar Orbiter non solo non si ferma, ma evolve e incrocia la traiettoria di un’altra missione spaziale ESA che ci coinvolge: LISA (Laser Interferometer Space Antenna), dedicata alla rivelazione delle onde gravitazionali direttamente dallo spazio.

«Una nostra proposta originale, che può avere anche un seguito in ambito astrofisico – conclude la Professoressa Grimani – riguarda uno studio comparato degli eventi esplosivi dal Sole con quelli, del tutto simili, che avvengono in stelle con caratteristiche completamente diverse. La capacità di riconoscere i meccanismi essenziali che sembrano essere ubiqui nel nostro Universo ci consente di usare il Sole come un laboratorio anche per l’astrofisica di alta energia.

Più in generale, la sinergia delle attività in missioni diverse è essenziale per l’ottimizzazione del lavoro. Ad esempio, utilizziamo le misure dell’evoluzione degli eventi di particelle solari effettuate a bordo del Solar Orbiter per studiare le prestazioni della missione LISA per la rivelazione di onde gravitazionali di bassa frequenza e, d’altra parte, abbiamo proposto di usare LISA per la misura di lampi gamma che potrebbero raccontarci di più su quelle stelle che non riusciamo a guardare da vicino come facciamo con il nostro Sole. Un’intuizione è vedere senza guardare».

E mentre la ricerca continua, la partecipazione della Carlo Bo alla joint venture spaziale ESA-NASA dimostra che non servono mega campus o budget stellari per lasciare il segno nel cosmo: bastano idee chiare, competenze solide e connessioni giuste. È evidente, infatti, che in questa avventura tra spazi siderali e scoperte scientifiche, Urbino non aspetta che le cose accadano: è già in quota, vicina alle stelle più che mai.

Articolo proveniente da Uniamo Blogazine, magazine dell’Università di Urbino